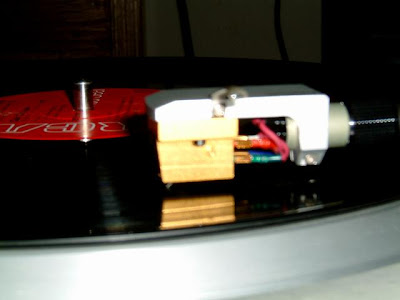

オーディオ レコードプレイヤー

アナログレコード用プレイヤーを1台購入した。HARDOFFネットモールでVictor QL7のメンテ済み動作品である。傷、汚れも無く古い年式だが良好な感じ。これをこのまま使うという訳では無くターンテーブルユニットをキャビネットから取り外して以前使用していたテクニクスSP10mkⅡの自作キャビネットに取り付けて使うという目論見である。単体トーンアームのテクニクスEPA100mkⅡとSAEC WE308Nを有効活用したいという以前からの懸案事項を片付けたいという強い思いがある。今後このテーマを重点的に進めたいのでテクニクスSL1200mk3Dは、オリジナルで使っていくことにした。自作キャビネットを取り外しオリジナルに戻した。 1年程前にHARDOFFで購入してモーター部を取り出して自作プレイヤーを作ろうなどと思って中途半端に分解したプレイヤーは、手放すことにした。復元したテクニクスSL1301 こちらも1年ほど放置状態だったテクニクスSLーQ3 電源は、入るが回らないのでこれも手放す。 2台とも近くのHARDOFFへ売ってきた。